El 20 de diciembre de 1779, el zapatero Thomás Mariano de Salazar, un mestizo de 40 años originario de la Ciudad de México, fue condenado a sufrir la pena de 200 azotes y, en caso de sobrevivir, de “servir a Su Majestad” por cuatro años en los trabajos de fortificaciones de San Juan de Ulúa. Su delito: haber maltratado a su mujer en reiteradas ocasiones y una relación incestuosa que le había costado el destierro algunos años atrás.

Ese mismo mes, el labrador Manuel Palacio, originario de Puebla y residente en Cholula, fue condenado por los alcaldes de la Sala del Crimen de la Audiencia de México a pasar seis años en el Morro de La Habana por el asesinato de su hermano y compadre, José Roberto Palacio. Tres días después de esta sentencia, los alcaldes del crimen vieron desde su galardonado estado a otro preso: Juan Segura, alias “El Campamuza”, un carrocero español de 34 años de edad que era vecino de la Ciudad de México. Este sujeto era considerado como un tipo peligroso, ya que había sido capturado en las calles de la ciudad después de haber herido a distintos individuos con armas prohibidas, incluyendo a un alcalde de barrio. Dada la peligrosidad de este “distinguido vecino” de la ciudad, los alcaldes del crimen decidieron enviarlo por ocho años a “Servir a Su Majestad” en el presidio de Puerto Rico.

Como vimos en el caso del destierro a Manila, para los hombres del siglo XVIII un viaje a un lugar lejano era algo que distaba de ser algo placentero o gratificante. Lejos de la idílica imagen que tenemos en la actualidad, el sol, la playa y el mar cristalino del Caribe podían significar una terrible condena, una muerte en vida. Las condiciones de trabajo en los presidios distribuidos en el Gran Caribe eran tales que las propias autoridades reales solían suplir la pena de muerte con “un viajecito” de algunos años a Veracruz, La Habana, Puerto Rico o San Agustín de La Florida. Estas travesías solían ser viajes sin retorno.

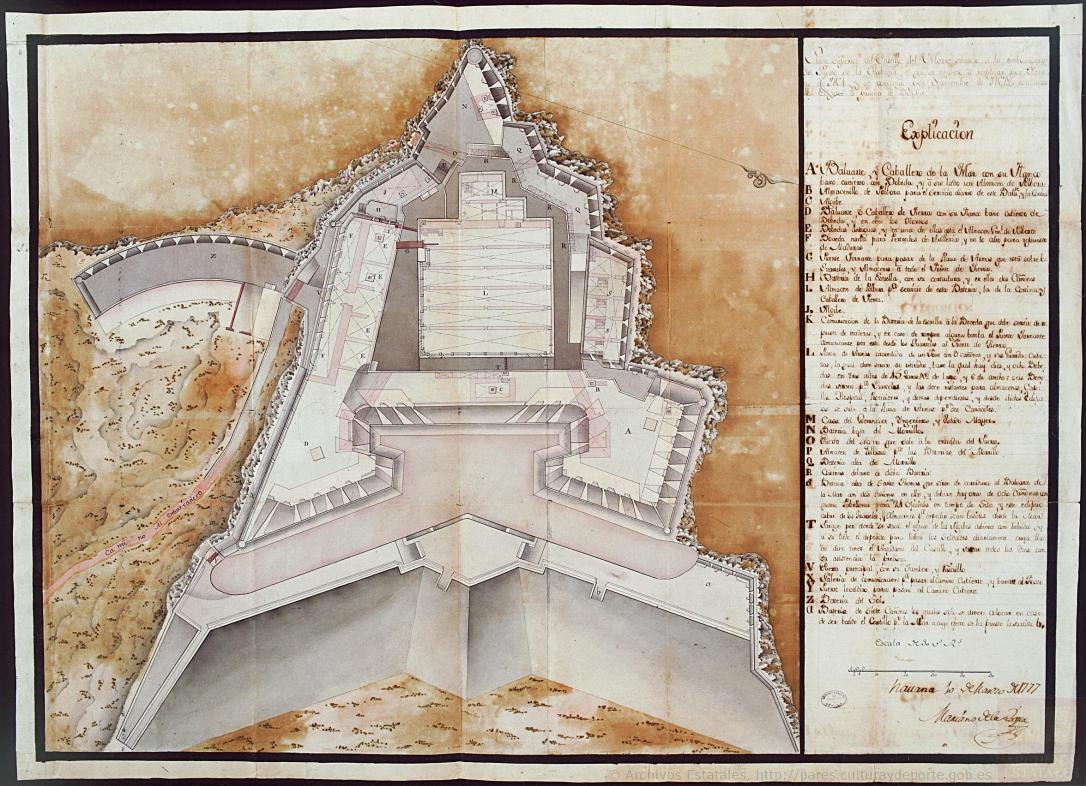

«Plano superior del castillo del Morro, situado a la embocadura del puerto de La Habana (1777)», AGI, MP-Santo Domingo, 434.

«Plano superior del castillo del Morro, situado a la embocadura del puerto de La Habana (1777)», AGI, MP-Santo Domingo, 434.

Entre los condenados “a presidio”, se encontraban los peores criminales de todos los rincones de Nueva España. Los justicias de los pueblos, villas y ciudades del virreinato solían mandar a los presos por crímenes graves como los homicidios o los conatos de tumulto a la real cárcel, ubicada en las entrañas del Palacio Virreinal de la Ciudad de México. Hasta esta prisión llegaban homicidas, violadores, y un sinfín de “ociosos y malentretenidos”.

Estos presos eran sometidos a un juicio ante la Real Sala del Crimen de la Audiencia de México. Cabe recordar que la Audiencia de México ejercía justicia en primera instancia en el área inmediata de su residencia y en un radio de cinco leguas en torno a la Ciudad de México. Además, fungió como un tribunal de apelación de las sentencias judiciales determinadas por los “justicias” y alcaldes mayores. Otro tribunal encargado de la justicia superior fue el Tribunal de La Acordada, un tribunal independiente de la Sala del Crimen que podía conocer y castigar todo género de delitos, del cual hablaremos en otra entrada.

Ambos tribunales podían condenar a los criminales a distintas penas, cuya severidad dependían del mal o daño que el delincuente causaba a la Corona o alguno de los sujetos que componían los cuerpos políticos de la monarquía. Las penas debían ser proporcionales al tipo de delito cometido, por lo que la condena a ir a un presidio era de las más severas. Estas penas de presidio variaban entre los 2 y 10 años, dependiendo de la gravedad del crimen de los imputados.

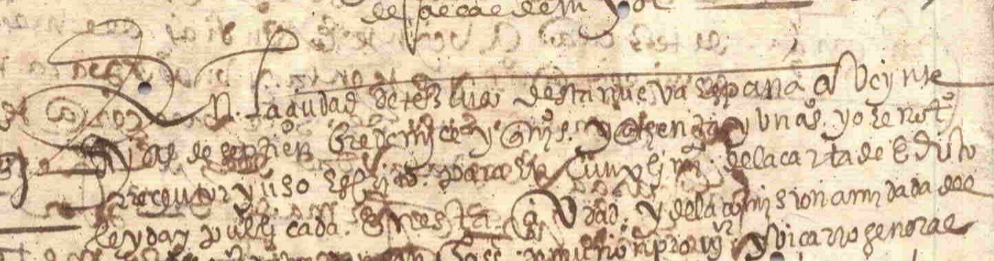

«Lista de los reos determinados a los presidios de Veracruz, Havana y Puerto Rico […]», AGN, Indiferente Virreinal, caja 0002, exp.024.

Los condenados a presidio, en tanto criminales peligrosos, eran considerados como una parte corrompida del cuerpo político, y como tal, debían ser extirpadas para conservar el equilibrio y buen funcionamiento del orden al interior de la Ciudad de México y del virreinato de Nueva España.

Los casos de Thomás Mariano, Manuel Palacio y Juan Segura son una muestra de la gran variedad de testimonios contenidos en el fondo “Cárceles y Presidios” del Archivo General de la Nación (México). En las listas de los reos destinados a los presidios, los alcaldes del crimen realizaban un registro mensual de los presos que eran enviados a Veracruz y, posteriormente, a los confines del Imperio. Este tipo de documentos son de gran interés para la historia social y criminal de Nueva España. En ellos podemos encontrar el nombre del imputado, su edad, su oficio, su estado y calidad y el crimen por el que debían servir a Su Majestad en un presidio. Además de las causas judiciales, las listas de reos pueden ser una suerte de “ventana indiscreta” a los crímenes de la época virreinal, a las pasiones y rivalidades que llevaron a distintos vasallos de Nueva España a convertirse en temibles criminales.

Gayol, Víctor, Laberintos de justicia. Procuradores, escribanos y oficiales de la Real Audiencia de México (1750-1812), El Colegio de Michoacán, 2007 (2 Tomos).

Lozano Armendares, Teresa, La criminalidad en la ciudad de México, 1800-1821, México, Instituto de Investigaciones Históricas-UNAM, 2010.